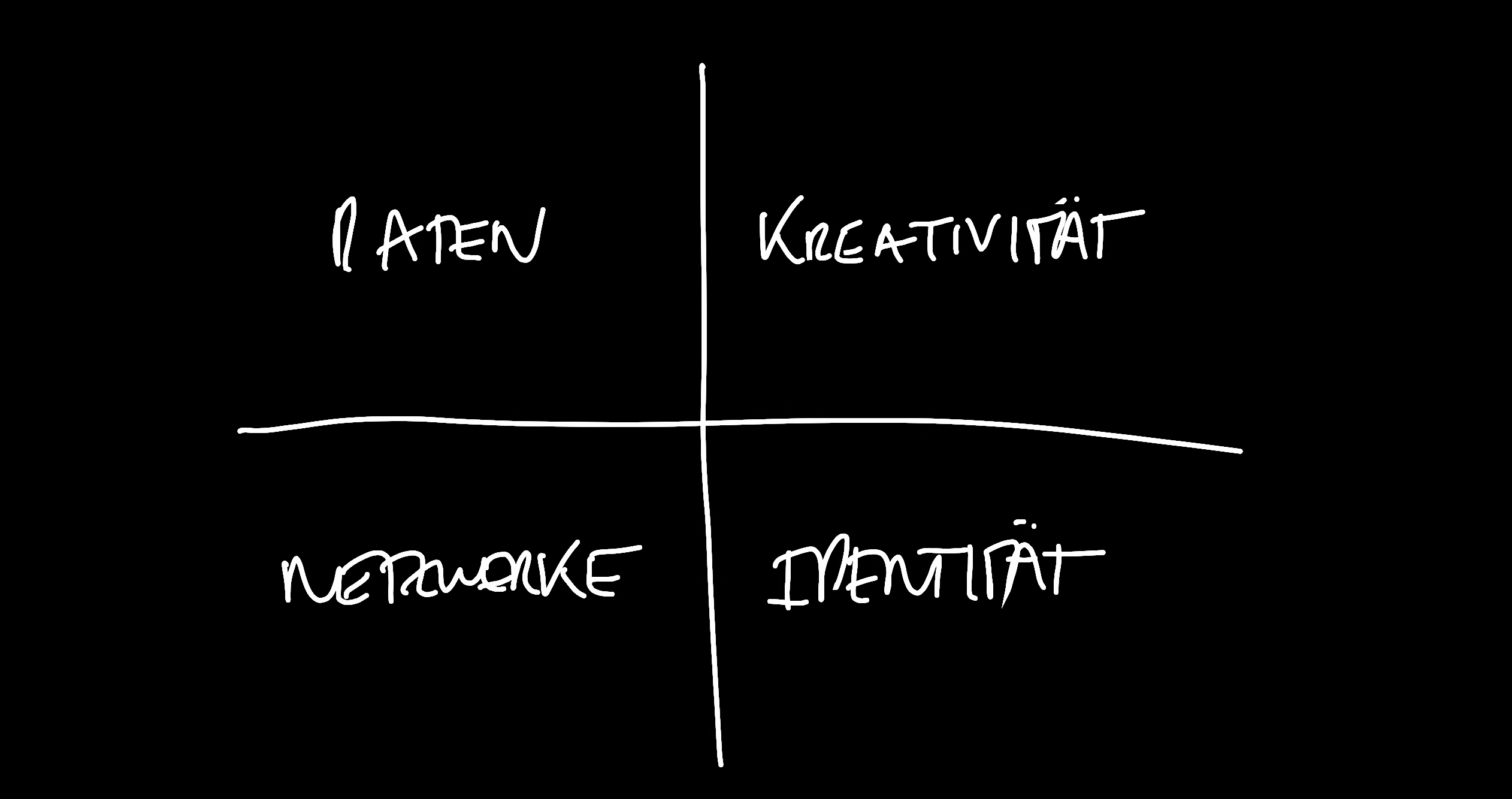

Das Wecken, Erkennen und Nutzen unserer Potenziale verlangt zwar das Aufbrechen von Strukturen, jedoch nicht das Kultivieren von Unordnung. Die Potenzialwirtschaft ist keine Chaoswirtschaft, in der alles dem Zufall überlassen wird. Vielmehr ist das Engineering der Zusammenarbeit ein fundamentaler Erfolgsfaktor der agilen Arbeitsgemeinschaft. Dazu gehören einerseits die Fragestellungen, die an Projektteams übergeben werden. Ebenso wichtig sind die von diesen eingesetzten Methoden (z.B. Scrum, Brainstoarmings im Stehen, Prototyping) und die zur Verfügung stehenden digitalen Hilfsmittel, um Ideen zu entwickeln, zu dokumentieren und zu verbreiten. Damit eine Organisation vor lauter Agilität nicht zerfällt, braucht es darüber hinaus normative Ordnungsmomente. Je mehr wir Potentiale freisetzen, desto wichtiger wird die gemeinsame Ausrichtung, fehlen doch die früher ordnenden Strukturen durch Befehlsketten, Hierarchien, Abteilungen und ähnliches. Üblicherweise wird in diesem Moment an die Notwendigkeit von Werten appelliert. Diese sind jedoch wenig fassbar und können von allen anders interpretiert werden. Stattdessen wird vorgeschlagen, etwas konkretes für den Zusammenhalt der Belegschaft zu verwenden, nämlich Probleme, die zu lösen sind.

Gefragt sind letztlich offene Identitätsprozesse, die auf gegenseitiger Transparenz und Meinungsvielfalt beruhen. Als Kunden wie auch als Mitarbeitende sollten wir die Möglichkeit haben, uns in die Definition der Probleme einzumischen, die Unternehmen lösen wollen. So wird Arbeit zu einem Co-Creation-Prozess. Beziehungen zu Anspruchsgruppen mittels Identitäten zu pflegen, bedeutet von der Orientierung an Produkten Abschied zu nehmen. An deren Stellen treten Geschichten, die etwas spannendes über ein Unternehmen und seine Angebot, seine Vergangenheit und Visionen erzählen. Diese Geschichten gewinnen an Stärke, wenn sie auf gesellschaftspolitische Herausforderungen eingehen. Hierbei ist die digitale Transformation ein wichtiger Ankerpunkt. Nimmt sie doch immer mehr den Charakter einer Metaerzählung an. Aus dieser Veränderung lässt sich möglicherweise der Nutzen ableiten, den eine Organisation stiftet - für die Kundinnen und Kunden, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes. So zentriert Swisscom in ihrem Branding die Frage, was uns (in einer digitalen) Gesellschaft (noch) zusammenhält.

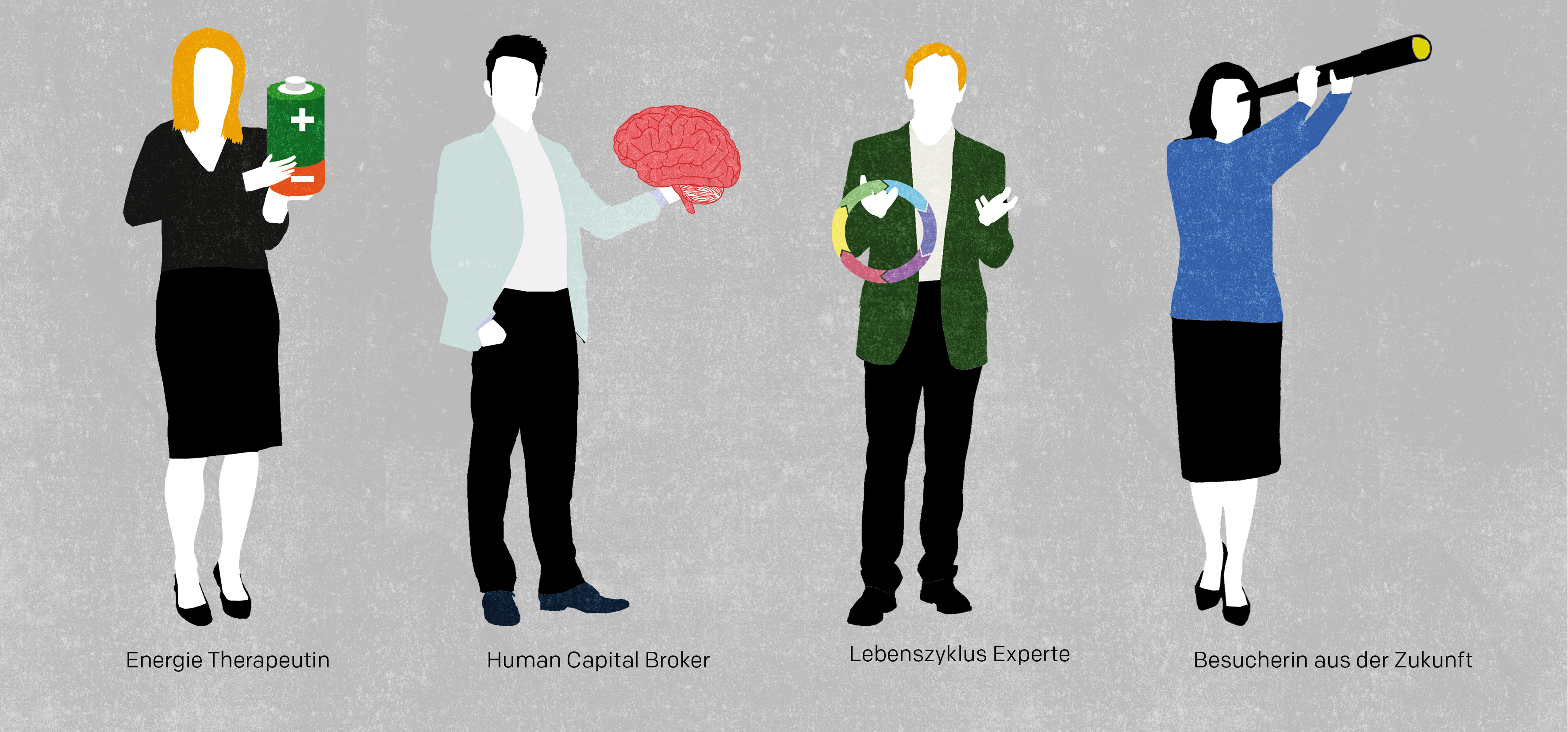

Eine etwas präzisere Orientierung offerieren die Knappheiten, die sich durch die Digitalisierung verstärken oder überhaupt erst entstehen. Auf der materiellen Seite geht es um unseren steigenden Energie- und Ressourcenbedarf, aber auch um die Zukunft der Städte, künftige Mobilitätsformen oder die Kolonialisierung des Alls durch Raumschiffe und Satelliten. Aus immaterieller Sicht werden ganz andere Güter knapp, zum Beispiel der Zufall. In einer digitalen Gesellschaft bestimmen die Algorithmen zunehmend was wir lesen, erleben, essen. Sowohl die Gewichtung als auch die Linderung dieser Knappheiten sind Geschichten unserer Zukunft. Visionäre richten deshalb den Blick weit nach vorne. Das erklärt die Attraktivität von Apple, Google, Tesla sowie den Unicorns in deren Nähe. Sie strahlen wie helle Sterne am Firmament und scheuen sie sich nicht, mit ihren Visionen zu provozieren. Eben diese Unternehmen, die an der Zukunft arbeiten, bieten etwas an, das weit über den Lebenszyklus eines Produktes hinausgeht. Auch für das Employer Branding sind diese Geschichten ein wichtiger Orientierungspunkt - gerade für die frei arbeitenden Wissensarbeiterinnen die wählen können, wo sie ihre Potenziale einbringen.

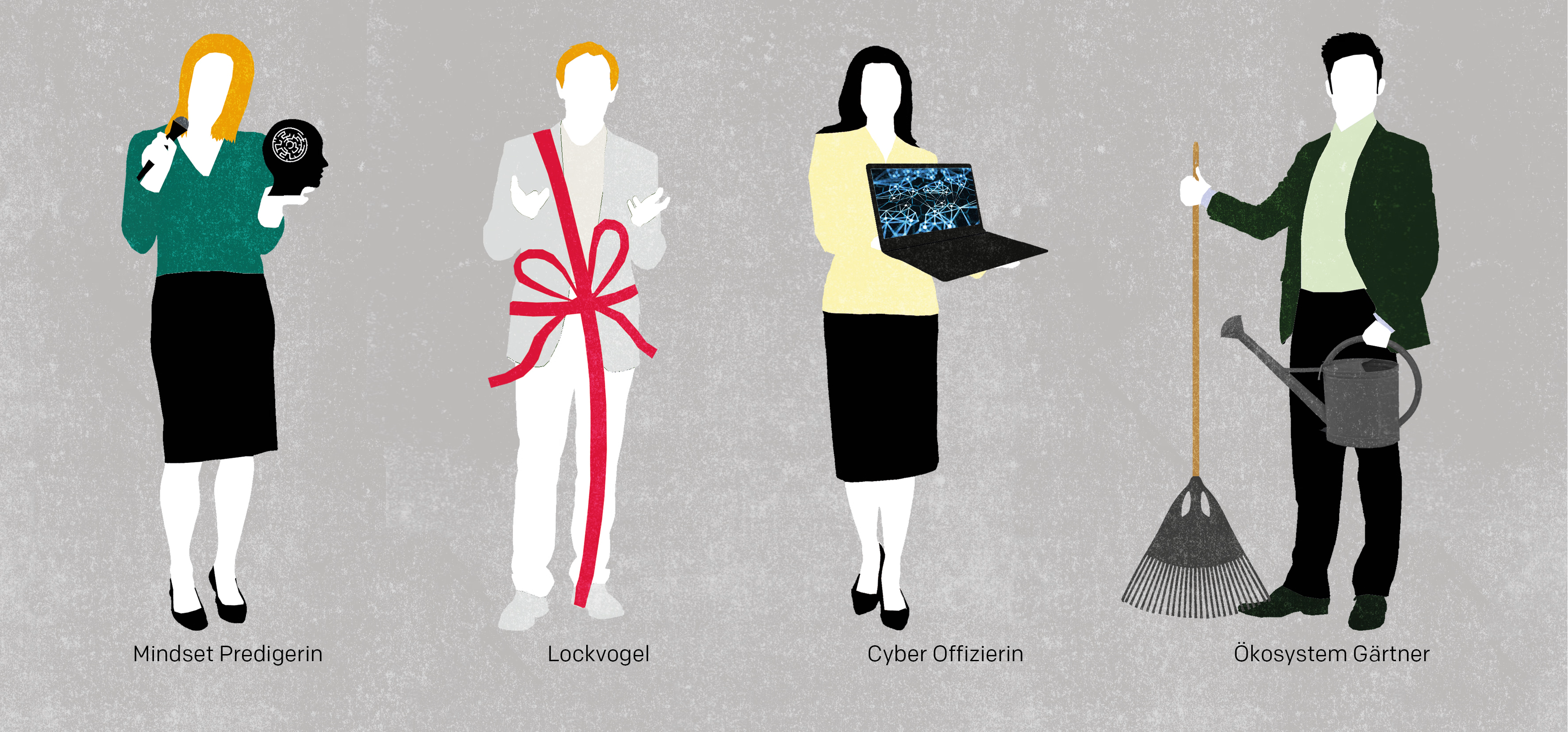

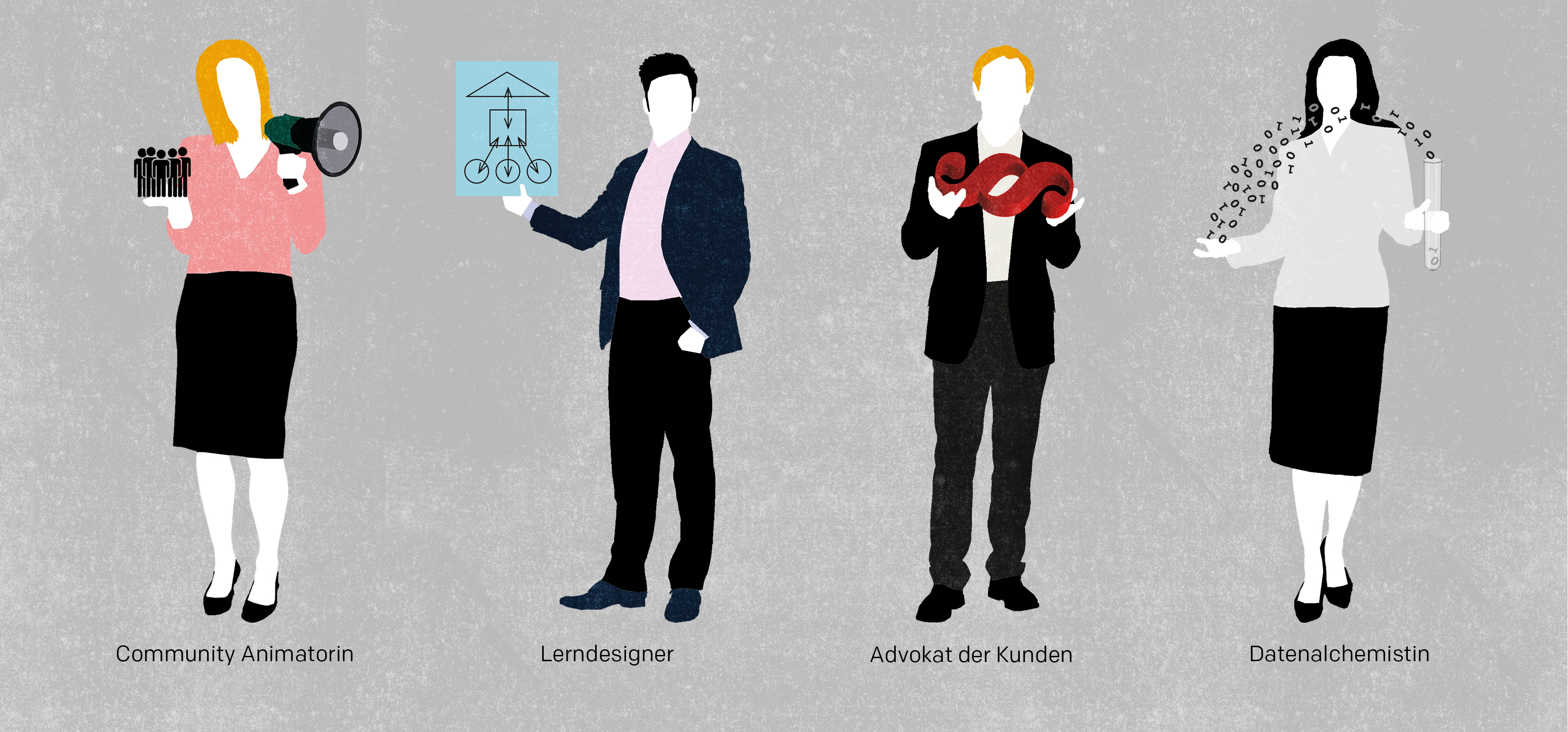

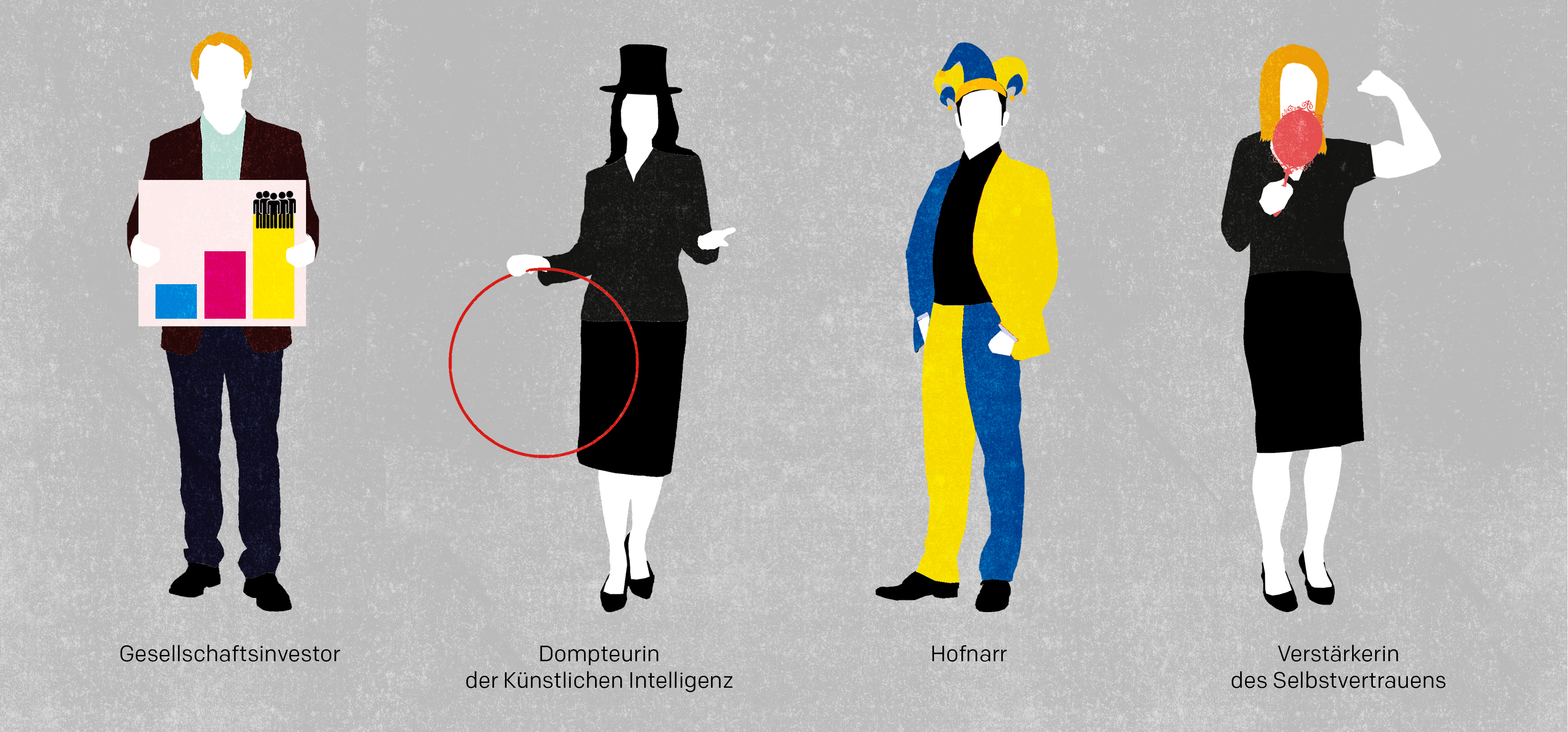

Das Klären der Identität macht eine Auseinandersetzung mit dem Beitrag nötig, den man leisten will - zum einen als Organisation in der Gesellschaft, zum anderen als Element der wirtschaftlichen Ökosystemen, in denen man aktiv ist. In beiden Fällen hilft der Rollenansatz. So könnte die Rolle einer Bank darin bestehen meine Währungen zu verwalten. Natürlich gehört unser Geld zu diesen Währungen. Im digitalen Zeitalter gewinnen aber auch unsere Identitäten unsere Daten, in Zukunft vielleicht auch unsere Zeit und unser ökologischer Fussabdruck zu den Währungen, die wir bei einer Bank sicher lagern möchten. Ist diese übergeordnete Rolle geklärt, braucht es eine präzisere Analyse der Ökosysteme, in denen man sich bewegt. Die Orchestrierung des Ökosystems (und damit der direkte Kontakt zu den Endkunden) wird nur einem winzigen Teil aller Unternehmen vorbehalten sein. Für alle anderen bleiben die Rollen des Pflegens, Entwickelns, Vermessens, Entlasten, Vereinfachens, Integrierens, Inspirierens, Zulieferns des Ökosystems übrig. Diese Rollen müssen nicht schlecht sein, sie zeichnen sich aber durch Abhängigkeiten zu jenen Unternehmen aus, die über diese direkten Kundenkontakte verfügen.

Aus Sicht der Mitarbeitenden ist die Identität wichtig, weil die Arbeit in einer hyperindividualisierten Gesellschaft weiter an Bedeutung gewinnt. Die Menschen möchten bei Organisationen tätig sein, mit deren Zweck, Angeboten und Menschen, sie sich identifizieren können. Entscheidend sind vor allem die erlebte Autonomie, das Gefühl der Wirksamkeit sowie die Beziehungen zu anderen Mitarbeitenden. Je mehr jemand durch seine Arbeit seine Potenziale realisieren kann, desto motivierter und treuer zu seinem Arbeitgeber ist er. Stories helfen die Potenziale der Beteiligten im Sinne der Schwarmintelligenz an geteilten Orientierungspunkten ausrichten. Die Identität sollte kommunikativ wiederholt werden und in den Kulissen der neuen Arbeit sichtbar werden. Ausgehendend von der gewählten Geschichte könnte man die Räumlichkeiten metaphorisch gestalten – als Spaceshuttle, Kraftwerk oder Tresor. Besonders wichtig ist das Haptische, also die Kleidung, die Möbel, die Farben, die Materialien. Je dezentraler und digitaler wir zusammenarbeiten, je mehr Menschen Wissensarbeiterinnen sind, desto mehr gewinnen die Elemente einer Arbeitsumgebung an Bedeutung, die man mit den Händen anfassen und mit den Sinnen erleben kann.