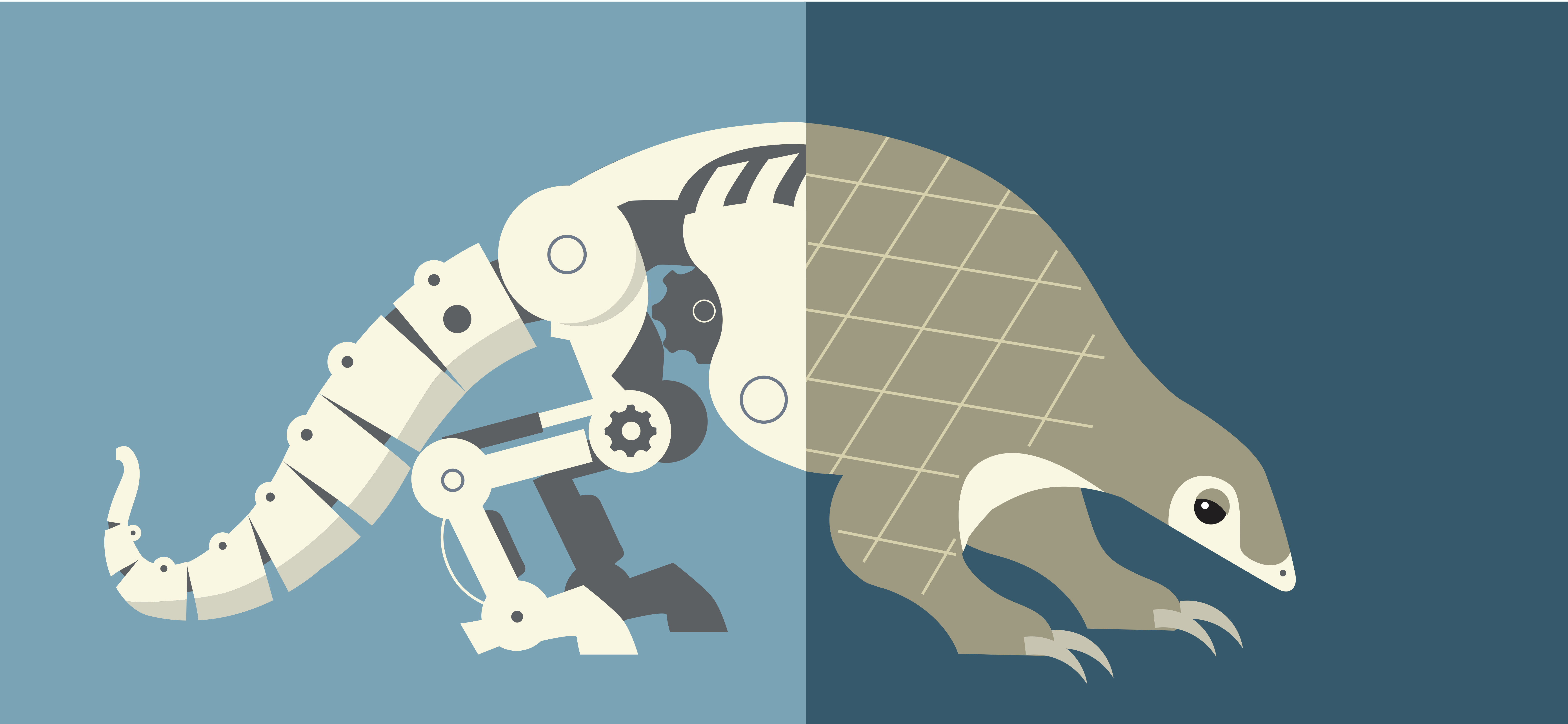

Die Zukunft der Arbeit verlangt nicht nur neue Räumlichkeiten und eine integrierte digitale Arbeitsumgebung, in der sämtliche Kommunikationskanäle und Ablagen zusammenfinden. Genauso wichtig sind neue Prinzipien bei der Organisation der Arbeit. In immer mehr Unternehmen häufen sich parallele Modi der Arbeitsteilung. Exemplarisch dafür sind die Begriffe aus dem Finanzsektor, wo die Manager zwischen Run and the Change the Bank unterscheiden. Im Modus “Run the Bank” werden das Tagesgeschäft erledigt und die Kernprozesse verbessert. Dagegen will “Change The Bank” die Grundlogik der Bank verändern. Damit ist letztlich das Geschäftsmodell gemeint, also die Art und Weise, wie für Kunden Wertschöpfung erbracht wird.

Weil sich nicht nur die Banken angesichts drohender Disruption radikal verändern wollen, konkurrenzieren sich in immer mehr Unternehmen diese beiden Betriebsmodi. Während der Run-Modus in historisch gewachsenen Strukturen stattfindet, werden diese im Change-Modus bewusst aufgebrochen. Um innovativ zu sein, braucht es auch innovative Ansätze in der Zusammenarbeit. Traditionelle Strukturen sind geprägt von Hierarchien und Abteilungen, wobei die zu erledigende Arbeit systematisch im Voraus aufgeteilt wird. Um ein Unternehmen zu verändern sind diese Strukturen jedoch oft hinderlich. Ergänzend finden sich deshalb Projektorganisationen, in denen interdisziplinär und hierarchieübergreifend gearbeitet wird. Die anfallende Arbeit kennt man hier im Voraus nur bedingt.

Im Change-Modus steht die Beschleunigung im Vordergrund. Unternehmen versuchen nicht nur auf die Disruption ihrer Märkte zu reagieren, sondern diese selbst auszulösen. Dazu werden kleine unabhängige Einheiten mit dezentraler Entscheidungskompetenz gebildet. Die Ziele dieser Projekte, Startups, Hubs und Labs verändern sich genauso wie deren Zusammensetzung. Wenn es darum geht, das Neue zu denken, kann man dieses im Voraus nur schwer strukturieren. Trotzdem ist es angesichts beschränkter Ressourcen nötig, klare Aufträge, Erfolgskriterien und Laufzeiten zu definieren. Die Projekte werden so zusammengestellt, dass sie die nötigen Kompetenzen vereinen – unabhängig davon, ob sich diese intern befinden oder von extern stammen. Der Change Modus ist geprägt von ausgeprägter Informationsflut, starker Vernetzung und hoher Betriebsgeschwindigkeit.

Im Gegensatz dazu zeichnet sich der Run-Modus durch eine grössere Stabilität aus. Die über die Jahre gewachsenen Strukturen bilden quasi das Skelett des Unternehmen. In diesem werden in erster Linie die Prozesse des Tagesgeschäfts abgewickelt oder anders ausgedrückt die Bedürfnisse von intern und externen Kundinnen befriedigt. Auch in diesen Einheiten wird an kleinen Verbesserungen gearbeitet. Aber vielmehr als radikale Veränderungen werden hier Qualitätsverbesserungen von Produkten und Dienstleistungen sowie eine effizientere Verwendung der Ressourcen angestrebt. Entsprechend ist die Zusammenarbeit geprägt von klaren Arbeitszuteilungen, stabil zusammengesetzten Teams und langfristigen Zielen. Im Gegensatz zu Mitarbeitenden vom Change-Modus, die mobil und dezentral arbeiten, bleiben Run-Mitarbeitende am selben Ort. Aufgrund klarer Zuordnungen sind Einheiten auch wesentlich grösser.

Mit den unterschiedlichen Strukturen gehen in der Regel divergente Kulturen einher. Das liegt neben den unterschiedlichen Ansprüchen und Veränderungstempi auch an den unterschiedlichen Typen von Mitarbeitenden, die in den jeweiligen Modi arbeiten. Hierarchien und Abteilungen schaffen Sicherheit, Projekte stehen dagegen stellvertretend für ein freies und selbstbestimmtes Arbeiten. Indes sind Run und Change nicht die einzigen divergierenden Modi der digitalen Organisation. Genauso wichtig ist die Unterscheidung zwischen On- und Offline-Modus. Die Wahl von digitaler oder analoger Interaktion mit den Kunden wird genauso zum strategischen Erfolgsfaktor wie die Entscheidung, für welche Tätigkeiten man in Zukunft besser digital zusammenarbeitet und wann es sich tatsächlich lohnt, in selbem Raum zusammenzukommen.

Die Vielfalt der Organisationsmodi birgt zum einen die Gefahr einer fragmentierten Kultur, also eines fehlenden Zusammenhalts, einer Abspaltung von gewissen Unternehmensbereichen oder der Etablierung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. In dieser haben die Mitarbeitenden des Change-Modus quasi grenzenlose Freiheiten bei der Wahl von Arbeitsort, -zeit und -inhalt, während die Beschäftigen im Run-Modus an der kurzen Leine gehalten und dazu noch schlechter entschädigt werden. Zum anderen besteht die Gefahr einer fehlenden strategischen Übersicht aller laufenden Tätigkeiten und Aktivitäten. Gefragt ist nicht nur eine Übersicht der Projekte, um die gemeinsamen Ziele herauszuarbeiten und eine Übersicht über die eingesetzten Ressourcen herzustellen. Genauso wichtig ist die Übersetzung der Erkenntnisse aus den Projekten in die Optimierung des Tagesgeschäfts sowie die Ausgliederung von fundamentalen Fragestellungen aus dem Tagesgeschäfts in die Projektlogik.

Um diesen Gefahren zu begegnen sowie um die Effizienz und Intelligenz der Organisation zu steigern, braucht es neue Rollen im Unternehmen. Deren primäre Aufgabe es ist, die Modi auszugleichen oder anders ausgedrückt die Vernetzung zu erhöhen:

Nun stellt sich die Frage, wer die Ressourcen für diese neuen Aufgaben bereitstellen oder anders ausgedrückt, aus welcher Organisationseinheit die neuen Funktionen geformt werden sollen. Es ist gleichzeitig kein Geheimnis, dass sich HR durch die Digitalisierung neu erfinden und positionieren muss. Warum also nicht HR durch diese neuen Rollen rebooten und gleichzeitig sämtliche Aufgaben und Prozesse, die sich ausserhalb dieser wertschöpfenden Rollen befinden, entweder weglassen oder an die Mitarbeitenden, externe Provider, die Linie und selbstorganisierte Projektteams delegieren? Die neuen Rollen passen in das bisherige Rollenprofil von HR und gehen doch deutlich darüber hinaus. Insbesondere das Design von Plattformen passt nicht zur Ressourcen-Logik des HRM. Alle anderen Rollen aber tangieren die heutigen Aufgabenfelder und würden HR ein stärkeres Profil verleihen – eines das insbesondere den dringend nötigen Bezug zur digitalen Transformation aufweist.