Projektion Globalisierung

Die Weltwirtschaft ist in fünf grosse, teilautonome Handelsblöcke fragmentiert, die jeweils eigene digitale Währungen und Technologiestandards entwickelt haben. Internationale Zusammenarbeit konzentriert sich auf existenzielle Herausforderungen wie Klimawandel und Pandemiebekämpfung. Kulturell hat sich eine «Glokal»-Identität durchgesetzt: Global vernetzt, aber lokal verwurzelt. Der Welthandel wurde durch regionale Produktion und vertikale Farmen stark reduziert. Die fünf Blöcke – eine Zahl, die übrigens auch der Politikwissenschaftler Herfried Münkler aus spieltheoretischen Gründen nennt – sind gemäss Claude: 1. die amerikanische Sphäre (Nord- und Südamerika), 2. der eurasischer Grossraum 2. die chinesische Einflusszone 4. der indischer Subkontinent 5. die afrikanische Union und 6. der ozeanisch-Australischer Verbund. Diese Aufteilung erfolgte offenbar gemäss kultureller Eigenständigkeit, Demografische Entwicklung, technologische Schwerpunkte, Ressourcenverfügbarkeit, geopolitische Spannungslinien. Interessant ist die Beobachtung, dass sich Europa aufgrund seiner geographischen Lage bis 2100 Eurasien, der amerikanischen Sphäre oder der Afrikanischen Union anschliessen könnte.

Auf einer dritten Abstraktionsstufe wollte ich wissen, welcher Raum bis 2100 der dominante sein könnte. Claude tippt auf den indischen Subkontinent. Diese Führungsposition basiert auf einer einzigartigen Kombination von Stärken: Demografisch profitiert Indien von einer optimalen Altersstruktur und einer gut ausgebildeten, englischsprachigen Mittelschicht. Geografisch bietet der Subkontinent Schutz vor den schlimmsten Klimafolgen und kontrolliert wichtige Seewege. Technologisch verbindet das Land fortschrittliche IT-Kompetenz mit pragmatischer Innovation. Kulturell vereint es Anpassungsfähigkeit mit tiefer Tradition und verfügt über eine einflussreiche globale Diaspora. Die demokratischen Institutionen und die Erfahrung im Krisenmanagement bieten eine stabile Grundlage. Während andere Weltregionen mit Überalterung oder strukturellen Problemen kämpfen, kombiniert Indien erfolgreich Entwicklungsdynamik mit institutioneller Stabilität.

Projektion Demografischer Wandel

Die Weltbevölkerung hat sich bei 9 Milliarden eingependelt, allerdings mit extremen regionalen Unterschieden. Während einige Regionen durch Klimamigration fast entvölkert sind, entstanden anderswo neue Bevölkerungszentren. Die Lebenserwartung stagniert trotz medizinischer Fortschritte bei 90 Jahren, da Umweltbelastungen und neue Krankheiten dem entgegenwirken. Multigenerationale Wohnprojekte sind die Norm geworden.

Projektion Wissensgesellschaft

Nach dem Zusammenbruch des globalen Internets entwickelte sich ein dezentrales Wissensnetzwerk, das Stabilität über Geschwindigkeit stellt. Universitäten fungieren als “Wissensarchive”, die kritisches Wissen auch analog sichern. KI-Systeme unterstützen das Lernen, aber der Trend geht zu einem ausgewogenen Mix aus digitalem und personalem Wissenstransfer. Praktisches und traditionelles Wissen haben stark an Bedeutung gewonnen.

Diese Aussagen schreckte mich auf. Wie würde Claude die Rolle der zukünftigen Universitäten präziser beschreiben und was gilt als kritisches Wissen? Die Rolle der Universitäten hat sich bis 2100 fundamental gewandelt: Sie fungieren als physische Festungen des Wissens. In hochgesicherten, EMP-geschützten Archiven bewahren sie kritisches Wissen in analoger Form - auf säurefreiem Papier, Mikrofilm und in steingravierten Grundlagenwerken. Als “kritisches Wissen” gilt dabei alles, was die Menschheit zum Überleben und Wiederaufbau nach einem potenziellen Zusammenbruch digitaler Systeme benötigt: Medizinisches Grundlagenwissen, mathematische Prinzipien, physikalische Gesetze, Handwerkskunst, Agrartechniken, aber auch soziales Wissen wie Konfliktlösung und Organisationsprinzipien. Diese “analoge Rückversicherung” wurde nach mehreren verheerenden Cyberangriffen und Systemausfällen zur globalen Priorität. Jede grössere Universität ist Teil dieses weltweiten Backup-Systems.

Wer aber sollte darüber bestimmen, was als kritisches Wissen gesichert werden sollte? Die Beurteilung darf gemäss Claude nicht einer einzelnen Instanz überlassen werden, sondern erfordert ein ausbalanciertes Gremium verschiedener Perspektiven. Ein globaler Rat aus Wissenschaftlern, Philosophen, indigenen Wissensträgern, Technikexperten und Ethikern sollte Grundkriterien definieren. Regionale Komitees, die kulturelle Besonderheiten berücksichtigen, ergänzen diese. Künstliche Intelligenz unterstützt durch Analyse historischer Krisensituationen. Wichtig ist die Einbindung junger Menschen, die zukünftig von den Entscheidungen betroffen sind. Ein transparenter öffentlicher Diskurs muss die Auswahl begleiten. Die finale Entscheidung sollte durch demokratisch legitimierte Institutionen erfolgen, die regelmäßig neu evaluieren, was als überlebenswichtig gilt.

Projektion Nachhaltigkeit

Die Menschheit hat gelernt, mit einem deutlich wärmeren Planeten zu leben. Grosse Teile der Erde sind unbewohnbar geworden, andere ergrünen durch massive Renaturierungsprojekte. Energie kommt aus einem Mix von erneuerbaren Quellen, aber der Gesamtverbrauch wurde drastisch reduziert. “Klimakriege” um Wasser und fruchtbares Land konnten nur durch strikte internationale Verteilungsmechanismen eingedämmt werden. Geoengineering-Projekte werden global koordiniert.

Ich wollte wissen, um welche Geoengineering-Projekte es sich handeln könnte. Im Jahr 2100 werden fünf zentrale Geoengineering-Projekte global koordiniert: Stratosphärische Aerosolinjektionen reduzieren die Sonneneinstrahlung durch reflektierende Schwefelpartikel in der oberen Atmosphäre. Ozeanische CO2-Bindung nutzt genetisch optimierte Algen zur massiven Kohlenstoffaufnahme, kombiniert mit künstlichen “Upwelling”-Systemen für Nährstoffzirkulation. Arktisches Eismanagement stabilisiert die Polkappen durch reflektierende Oberflächen und künstliche Eisbildung. Atmosphärische CO2-Filterung erfolgt durch ein globales Netz von “künstlichen Bäumen”. Wolkenaufhellung über den Ozeanen verstärkt deren natürliche Reflexionswirkung. Diese massiven Eingriffe werden von einer UN-Behörde überwacht, da Nebenwirkungen ganze Kontinente betreffen können. Regionale Alleingänge sind durch internationale Verträge untersagt.

Bereits heute ist klar, dass diese neuen Technologien ganz im Sinne der Risikogesellschaft nicht ohne Nebenwirkungen bleiben. Die grössten Risiken des globalen Geoengineerings bedrohen die planetare Stabilität fundamental. Stratosphärische Aerosolinjektionen könnten globale Wettersysteme destabilisieren und zu extremen Dürren oder Überschwemmungen in unerwarteten Regionen führen. Die massive ozeanische CO2-Bindung riskiert eine unkontrollierte Veränderung mariner Ökosysteme und könnte Nahrungsketten zusammenbrechen lassen. Künstliche Polarkappenkühlung könnte ozeanische Strömungen verändern und damit das Weltklima neu ordnen. Die atmosphärische CO2-Filterung könnte lokale Luftchemie so verändern, dass neue Gesundheitsrisiken entstehen. Am gefährlichsten ist jedoch das Zusammenspiel dieser Eingriffe: Ihre Wechselwirkungen sind kaum vorhersehbar und möglicherweise nicht mehr kontrollierbar.

Vertiefend nahm mich wunder, welche fünf Ereignisse die KI-Expertinnen als die wichtigsten der Globalgeschichte zwischen 1900 und 2024 bezeichnen. Erneut sind die Ergebnisse nicht überraschend. Sämtliche Expertinnen nannten den Zweiten Weltkrieg, vier Voten entfielen auf den Kalten Krieg (zwei auf den Fall der Berliner Mauer). Der Erste Weltkrieg wurde von drei Expertinnen als eines von fünf zentralen Ereignissen in den letzten 125 Jahren der menschlichen Geschichte genannt. Mehrere Stimmen erhielten weiter die digitale Revolution mit dem Aufstieg des Internets (3), die Dekolonialisierung (3), der Klimawandel (2) sowie 9/11 beziehungsweise der «globale Krieg gegen den Terror» (2). Einzelne Stimmen erhielten noch die spanische Grippe sowie Covid-19.

Diese Auswahl ist nicht nur deshalb kritisch zu hinterfragen, weil sie sehr westlich ist. So fehlen in den Aufzählungen Ereignisse in China oder Indien. Das ist problematisch, weil Gen-AI so ein westzentriertes Geschichtsverständnis zementiert – samt kolonialem Denken und vorschnellen Überlegenheitsvorstellungen. Noch kritischer ist der kriegerischere Rückblick auf die letzten 125 Jahre zu beurteilen. Wer die ausgewählten Zukunftsmaschinen nutzt, kommt vielleicht zum Schluss, dass es primär Kriege sind, die den Verlauf der Geschichte bestimmen, und heißt so künftige Kriege eher gut. Doch im Rückblick auf die letzten 125 Jahre könnte man ebenso argumentieren, dass der Sputnik-Schock, die HIV-Pandemie, die Weltwirtschaftskrise 1929, die Entwicklung von MRNA-Impfungen, die Entdeckung des Ozonlochs oder die Publikationen von Rachel Carson (Silent Spring) oder Sigmund Freud (Traumdeutung) zentral für die menschliche Zivilisation waren.

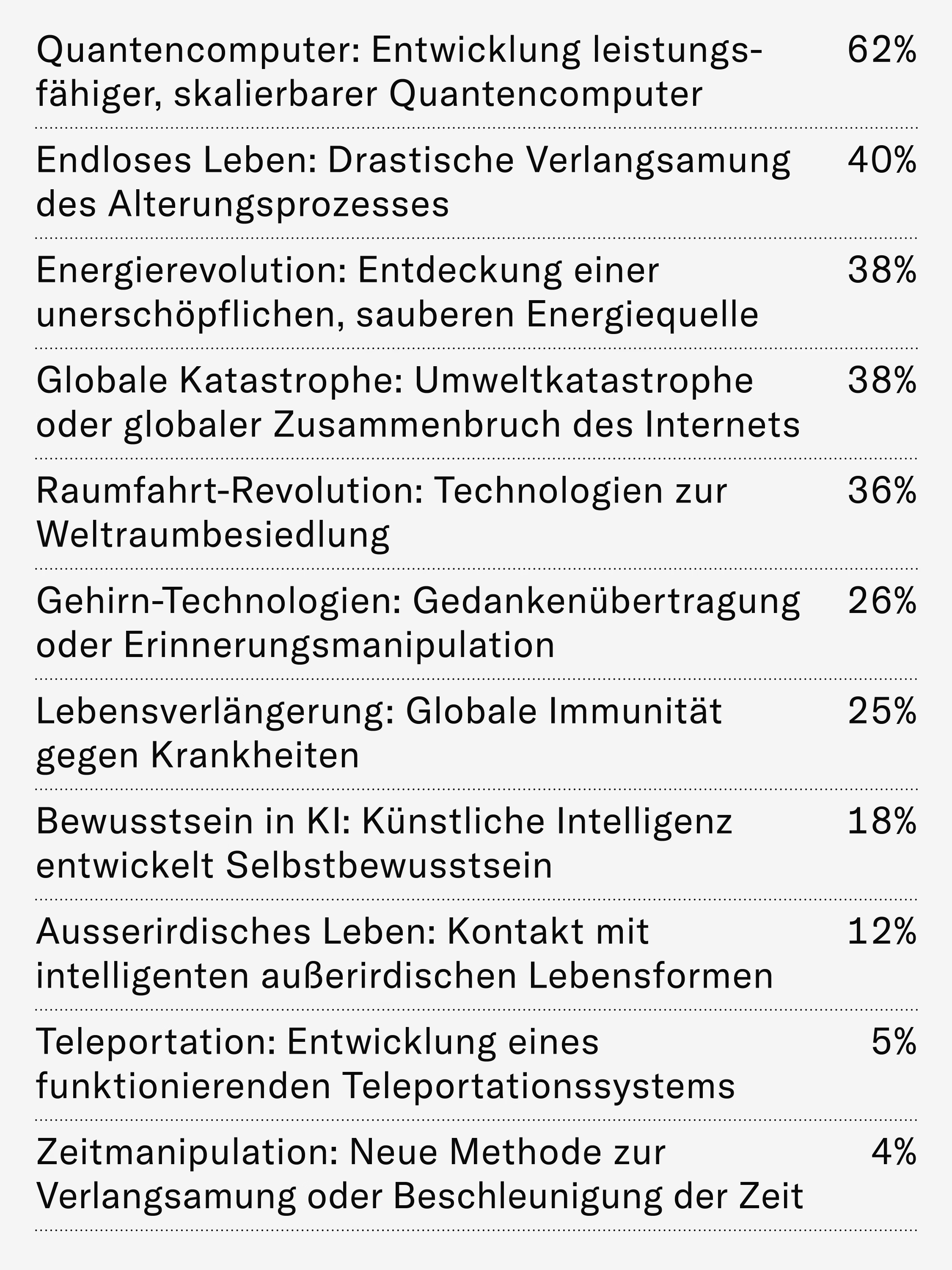

Gefragt nach Ereignissen, welche bis zum Ende des Jahrhunderts eine ebenso starke Wirkung wie die aufgezählten Dinge haben könnten, rückten Klimakatastrophen, Pandemien, Kontakte mit ausserirdischem Leben und grosse Migrationswellen in den Vordergrund. Ebenfalls Mehrfachnennungen erhielten neue Durchbrüche bei der künstlichen Intelligenz, Cyberkriege und der Zusammenbruch der digitalen Infrastruktur.